商用无人车是当前自动驾驶乃至汽车产业最值得关注的赛道之一。

这背后主要存在两大推手:地方政府(产业扶持)与互联网与零售巨头(消费复苏)。

一方面,地方政府扶持智能车产业与移动空间管理的诉求,使得路权开放和自动驾驶政策频出。从地产时代的固定空间管理,到汽车时代的移动空间管理,引导基金频频出手,多地政策变化,背后是地方政府招投思路变化。

另一方面,消费复苏的延续,使得零售巨头和互联网巨头纷纷加码。“五一”一票难求,反应的是两个现象:平价零售真·刚需,低成本供给真·不足,此阶段是入局良机。而利用自动驾驶改造产业,是解决“流量成本高”和“履约成本高”问题的路径之一。

美团、京东用无人车加高壁垒,阿里奋起直追,盒马、物美等新老零售公司扩大战场,视频/直播巨头想要切入本地生活——消费复苏的战役,在“商用无人车”这个科技赛道打响。

在白犀牛、毫末智行、九识、新石器、亿咖通等各类商用无人车产业链企业的推动下,市政基础设施与线下零售场景的重构正式开始,配套投资机会涌现。

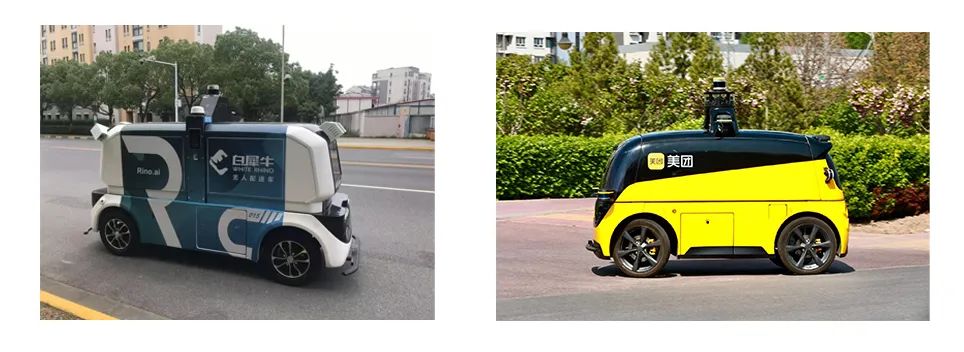

- 左:白犀牛;右:美团 -

本文将主要阐释不同角色主体对商用无人车的投资逻辑

1)地方政府:路权政策频出,引导基金+基建需求加码

2)零售巨头:短期引流降本,长期重塑线下市场结构

3)凡卓观点:关注商用无人车的三类投资机会

自动驾驶产业之于地方政府

不是可选项,是必选项

2023年,城市级别的汽车产业竞争,正式进入下半场。

2022年11月,工信部发文支持L3/L4级智能网联汽车上路试点。发布至今,已有20多个省市云集响应,为当地低速无人驾驶提出指导意见;北上深、重庆两江新区、湖南长沙、安徽合肥、江苏无锡、浙江德清等多地或逐步开放商用无人车路权,或建立车联网试点,或抢跑无人驾驶基础设施建设。

其时,去年新设的多支政府引导基金,明确表示支持自动驾驶;2022年安徽铁投、安徽中安、重庆科风投、宁波天使投资引导基金等地方政府投资人都在相关领域出手。

- 近年无人驾驶城市级政策 -

所以,为什么自动驾驶得到了地方政府青睐?

从最浅显直白的角度看,电动车时代形成了一系列产业重镇,智能车时代机会仍存。合肥、常州、深圳、西安、广州等一系列新能源汽车集聚地,超越了很多燃油车时代的工业城市,发展起了自己的先进制造产业。

智能车时代也是类似。旧王守擂,新王冲击,不想在汽车产业下半场被抛下,就只能持续加码。在今天这个从“土地财政”向“产业财政”迁移的时间点,地方政府发展自动驾驶产业不是可选项,是必选项。

从4万亿产值的汽车及零部件产业,到20.8万亿元的城镇基建投资额,再到30.2万亿规模的线下零售额的演进,是13.2万亿元规模地产投资的弥补者——汽车产业单独来看很难弥补土地财政,但是市政建设和线下零售可以。

那政府引导基金为什么不直接投资自动驾驶而是为鼓励商用无人车发展而定向开放路权呢?这实际上是三个问题的结果:次序问题、环节问题、杠杆问题。

发展次序上,载货一定早于载人,载货无人车积累数据和经验,摸索城市管理方式,捶打车路协同体系,提供robotaxi和robotbus的基础设施。现在投资商用无人车,未来才有乘用无人车落地;

发展环节上,地方政府为主体的建设一定先发展支线/末端物流——干线物流跨区、跨省市,而且很多环节需要的是中国交建、中国中铁这样的大央企集团,而非地方政府体系。城市先于城际发展,市内物流车有望收到更多政策资源倾斜;

资金/资源调动上,一定会利用社会资金、社会管理扩大地方政府管理半径。土地财政时期,引入“地产商”出钱出运营;电动车发展,引入“充电桩运营者”;开放商用无人车路权也是类似。花较少的钱,办较大的事儿,谁出钱,谁运营,谁管理,谁就赚钱。将生产资料打包出售,来换取当地经济快速发展,这是地方财政一以贯之的思路。用开放路权等政策吸引社会资源,先于地方政府资金对自动驾驶直接投资。

从更长期的政府管理来看,商用无人车构建的是“城市级移动空间管理”模式,这就注定了入局商用无人车的地方政府只可能越来越多。

从市政基建管理模式看,商用无人车带动的是更宏伟的“移动空间管理时代”。固定空间管理时代,诞生了地产业和土地财政;固定空间建设拉动起来的是配套的钢铁、水泥、建筑等一系列产业,而其运营则衍生出了工业地产、商业地产、住宅地产等一系列业态,对地方经济的拉动是显而易见的。

当地产业走向成熟,对于市政管理者来说,“移动空间管理”怎么搞?如何利用移动空间创造更高的商业效率?哪个城市更早搭建起合适的移动空间管理模式,哪里就能品尝到这种技术升级带来的繁荣。开放商业无人车路权的影响,也许是不亚于1982年商品房制度改革的历史性机遇。

- 商用无人车:移动空间管理的新核 -

从城市数据基建建设看,“自动驾驶的商用车”本身就是城市信息流的载体,可以成为地方政府更好的管理工具。人、货、场,物流、数据流、信息流,这些数据庞杂而难以收集管理,当地政府面对的是一个个小商贩、夫妻店,或者是数字化不到位的中型零售公司,数据采集本身已是困难重重,精细管理就更无从谈起。

举个例子,当我们对比国内餐饮公司和美股餐饮公司数据时,会发现不少美国公司会披露周度数据,而国内更倾向于披露季度数据;当我们在吭哧吭哧估算特定餐饮公司的成本结构时,我们的美国同行稍稍计算就能得出更精确的公司业绩情况。这种数据管理的基础设施,美国由大型公司提供,我们更可能是地方政府+大型企业来提供。

无人车带来的线下场景重构,只是城市管理组织重构的第一步。当我们真的站在城市管理者的视角去思考这个问题时,才能理解政策和政府资金流向此处的用意。

以人为载体的社会组织,永远是混乱而难以捉摸的;以自动驾驶为载体的社会组织,是地方政府一定会探索的。每一次我们开车时被突然闪出的快递小哥吓一跳,每一次市政建设批评“街边小贩影响市容”,都会让城市管理者挠头。而这也就构成了地方政府加大投资、开放路权的一个原因。

零售市场格局重构

商用无人车可缓解巨头流量、成本焦虑

“地方政府开放路权”的政策2021-2022年悄然施行,但是当时的商用无人车火起来了么?并没有。2020-2022年受到线下需求不振的影响,商用车市场收缩;今年线下复苏的风起来,才有了巨头加码的良机。

传统零售巨头和互联网大厂加码线下零售的意愿如何?答案显而易见:30万亿元线下零售额,众多细分领域,如果能让线下零售履约成本降低1个点,就会带来足足3,000亿元利润,而我国整个汽车产业的净利润,2022年也只有5,300亿元。

谈到这里,不得不提及2020-2021年“社区团购”带来的新·百团大战。彼时从兴盛优选、同程生活,到阿里、字节、美团、拼多和京东,都在大量投资以扩充其仓储物流体系,仅2021年一年,相关企业融资额就达到了286亿元——而社区团购发展的结果是,2022年多多买菜实现1,800亿元交易额,而美团优选也斩获了超千亿GMV。线下零售规模巨大,效率提升空间大,巨头们永远有入局的兴趣。

那为什么此时此刻,就是它们用商用无人车改造零售的良机?

第一,当前是零售市场格局重构期,巨头采购商用无人车是低成本扩张需要的;

第二,商用无人车有移动特性,可以随流量调整,缓解了零售巨头的流量焦虑;

第三,商用无人车改变了物流传递链条,缓解了零售和互联网巨头的成本焦虑。

> 线下消费有望恢复至疫情前规模,但扩张需维持低成本状态

2020-2022年讲商用无人车的逻辑讲不通,根源在于,线下市场太弱了。对于零售企业来讲,前三年采购商用无人车,跟今明两年采购,没有本质区别,毕竟过去三年无利可图,资金利用效率太低。